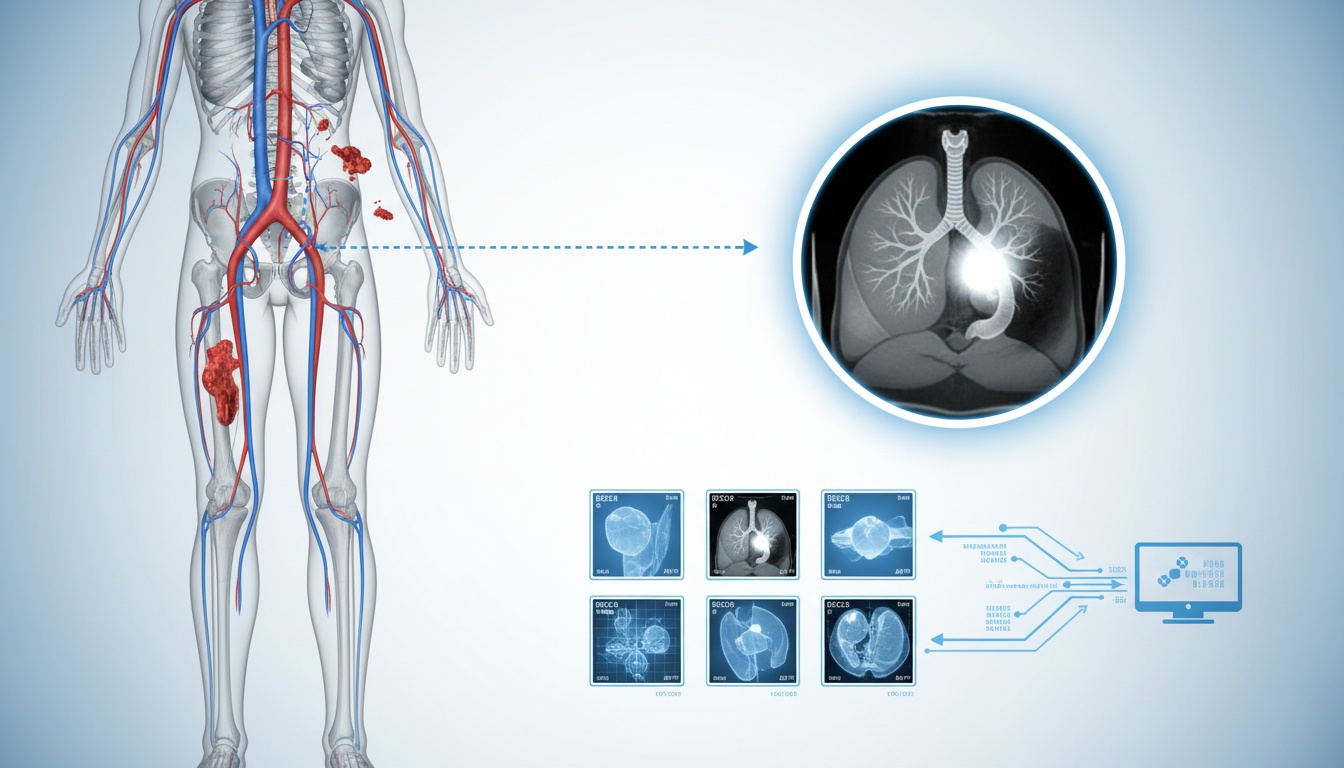

Les caillots sanguins peuvent être des tueurs silencieux. Lorsqu'ils se forment dans les vaisseaux sanguins, ils ont le potentiel de restreindre ou de bloquer complètement le flux sanguin, entraînant de graves complications telles que la thrombose veineuse profonde (TVP), l'embolie pulmonaire (EP), l'accident vasculaire cérébral (AVC) ou la crise cardiaque. Le danger des caillots réside dans leur imprévisibilité et leur rapidité. Un caillot délogé de la jambe peut voyager vers les poumons et provoquer une embolie potentiellement fatale en quelques secondes. Pour les cliniciens, détecter ces caillots rapidement et avec précision n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel.

L'imagerie médicale joue un rôle central dans ce processus. Alors que les méthodes de diagnostic traditionnelles telles que les examens physiques et les tests sanguins peuvent suggérer la présence d'un caillot, elles ne confirment ni son emplacement ni sa gravité. L'imagerie est la clé pour voir à l'intérieur du corps en temps réel, visualiser le flux sanguin et identifier la formation de caillots. Parmi les nombreuses options d'imagerie disponibles aujourd'hui, l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) se distingue comme un outil puissant, non invasif et sans radiation. Mais l'IRM peut-elle réellement voir les caillots sanguins ? C'est la question centrale que cet article explore.

Nous examinerons en profondeur comment l'IRM visualise les caillots, comment elle se compare à d'autres options d'imagerie comme le scanner et l'échographie, quels types de conditions vasculaires elle peut détecter, et quand l'IRM est le meilleur choix. Si vous êtes radiologue, étudiant en médecine ou clinicien prenant des décisions en matière d'imagerie, comprendre comment l'IRM gère la détection des caillots peut améliorer la précision du diagnostic et potentiellement sauver des vies.

Oui, les caillots sanguins peuvent apparaître sur les examens IRM, mais cela dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge du caillot, son emplacement et la technique IRM spécifique utilisée. L'IRM est particulièrement efficace pour détecter les caillots dans le cerveau, la colonne vertébrale, le bassin et les veines profondes qui peuvent être difficiles à visualiser avec d'autres méthodes.

L'IRM utilise de puissants champs magnétiques et des ondes radio pour générer des images détaillées des tissus mous. En ce qui concerne les caillots sanguins, des formes spécialisées d'IRM, telles que la phlébographie par résonance magnétique (Phlébo-IRM) ou l'IRM avec injection de produit de contraste, sont utilisées pour visualiser les structures veineuses et le flux vasculaire. Ces techniques peuvent détecter les caillots en identifiant les zones où le flux sanguin est obstrué ou où des intensités de signal anormales suggèrent la formation d'un thrombus.

Les caillots apparaissent différemment à l'IRM selon leur stade. Les caillots récents apparaissent iso-intenses ou légèrement hyper-intenses sur les images pondérées en T1 et hypo-intenses sur les images pondérées en T2. Ces signaux changent à mesure que le caillot mûrit et subit des changements chimiques, permettant aux radiologues d'estimer l'âge et la consistance du caillot.

L'un des exemples les plus clairs de l'efficacité de l'IRM est la détection de la thrombose veineuse cérébrale (TVC), une condition où des caillots se forment dans les veines qui drainent le sang du cerveau. Dans de tels cas, l'IRM combinée à la Phlébo-IRM est considérée comme l'étalon-or en raison de sa capacité à détecter même de subtiles anomalies dans les schémas de drainage veineux.

Bien qu'elle ne soit pas toujours la méthode d'imagerie de première intention pour tous les types de caillots, l'IRM fournit des détails inégalés dans des situations cliniques spécifiques et des régions du corps où d'autres modalités peuvent être insuffisantes.

La réponse à cette question est situationnelle et dépend de l'emplacement suspecté du caillot, de l'urgence de la situation et des antécédents médicaux du patient. Aucun examen n'est universellement le « meilleur », mais chaque modalité d'imagerie a un objectif distinct.

Par exemple, l'échographie est largement utilisée et souvent la première technique d'imagerie choisie pour détecter la thrombose veineuse profonde (TVP) dans les jambes. Elle est non invasive, abordable et permet une évaluation en temps réel du flux sanguin dans les veines superficielles et profondes. Cependant, l'efficacité de l'échographie est limitée chez les patients obèses, pour les veines pelviennes et certains vaisseaux centraux.

En revanche, l'angioscanner (Angio-CT) est généralement la solution privilégiée pour une suspicion d'embolie pulmonaire en raison de sa rapidité, de sa grande disponibilité et de la visualisation haute résolution des artères pulmonaires. L'angioscanner peut révéler clairement les caillots bloquant les principaux vaisseaux des poumons et est souvent utilisé dans les situations d'urgence.

L'IRM, cependant, est particulièrement avantageuse pour détecter les caillots dans les zones où l'échographie et le scanner peuvent ne pas être aussi efficaces ou lorsque l'exposition aux radiations est préoccupante. Par exemple, la thrombose veineuse pelvienne, les occlusions veineuses spinales et les caillots veineux cérébraux sont mieux visualisés avec l'IRM. Elle est également préférée chez les jeunes patients et les femmes enceintes où les radiations doivent être évitées.

Ainsi, bien que l'IRM ne soit pas toujours le premier examen prescrit, elle est souvent la plus informative pour les régions vasculaires complexes ou moins accessibles. En combinaison avec les bons protocoles et produits de contraste, l'IRM devient un allié diagnostique puissant.

L'IRM ne se limite pas à la détection des thrombus ; c'est un outil polyvalent qui peut évaluer un large éventail de conditions liées au sang. Par exemple, l'inflammation vasculaire (vascularite), les anévrismes et les malformations artérioveineuses (MAV) peuvent être évalués à l'aide de l'angiographie par résonance magnétique (ARM). Cette technique permet une visualisation détaillée de l'anatomie des vaisseaux sanguins sans nécessiter l'utilisation de rayonnements ionisants.

L'IRM peut également identifier les hémorragies, en particulier dans le cerveau, où les propriétés magnétiques des produits sanguins changent en fonction du stade du saignement. Ces changements produisent des altérations de signal caractéristiques sur les séquences pondérées en T1 et T2, aidant les cliniciens à déterminer l'âge d'une hémorragie.

Dans des contextes plus avancés, l'IRM fonctionnelle (IRMf) et les techniques d'IRM de perfusion sont utilisées pour évaluer le flux sanguin et l'oxygénation des tissus. Elles sont particulièrement utiles dans la prise en charge des AVC, la classification des tumeurs et l'évaluation de la viabilité des tissus.

Les problèmes sanguins tels que les troubles de surcharge en fer (hémochromatose), les troubles de la moelle osseuse et même la drépanocytose peuvent également apparaître sur les examens IRM via des marqueurs indirects comme un signal de moelle altéré ou des changements vasculaires.

En bref, l'IRM est un outil puissant qui va bien au-delà de la détection de caillots. Sa capacité à imager les tissus mous avec une haute résolution et sans radiation la rend indispensable pour évaluer un large spectre de conditions hématologiques et vasculaires.

Malgré ses nombreux atouts, l'IRM n'est pas sans limites. L'un des principaux défis est la disponibilité. Les machines IRM ne sont pas aussi largement disponibles que les scanners CT, en particulier dans les petits hôpitaux ou les régions en développement. Les temps d'examen sont également plus longs, ce qui peut ne pas être idéal dans les scénarios d'urgence où un diagnostic rapide est critique.

Le coût est un autre facteur important. Les examens IRM ont tendance à être plus coûteux que l'échographie ou le scanner, ce qui peut limiter leur utilisation dans les diagnostics de routine à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

De plus, il existe des contre-indications pour certains patients. Ceux porteurs de stimulateurs cardiaques, d'implants cochléaires ou de certains types de métaux dans le corps peuvent ne pas être éligibles à l'IRM pour des raisons de sécurité. Les patients claustrophobes peuvent également trouver la procédure inconfortable, bien que les systèmes d'IRM ouverts atténuent ce problème.

Il existe également des limites techniques dans la visualisation de petits caillots aigus sans l'utilisation de produits de contraste. Dans certains cas, l'IRM peut ne pas détecter les thrombus nouvellement formés ou minuscules, en particulier dans les zones à faible contraste de signal ou avec des artéfacts de mouvement.

Compte tenu de ces facteurs, bien que l'IRM soit excellente pour certains types de caillots et certaines zones du corps, elle est souvent utilisée conjointement avec d'autres modalités d'imagerie ou réservée aux cas nécessitant des détails supplémentaires.

- Created by PostDICOM.jpg)

L'IRM n'est pas toujours le premier choix d'imagerie, mais il existe des scénarios spécifiques où elle est la meilleure ou la seule option viable. Un exemple clé est la thrombose veineuse cérébrale (TVC), où l'IRM combinée à la Phlébo-IRM offre une visualisation inégalée du système veineux cérébral.

Un autre scénario implique la thrombose veineuse pelvienne, qui peut être difficile à détecter par échographie. L'IRM peut pénétrer les tissus plus profonds et fournir une évaluation plus précise, ce qui la rend utile pour les patients souffrant de douleurs pelviennes inexpliquées ou d'une suspicion d'obstruction veineuse.

La thrombose veineuse spinale, bien que rare, est mieux diagnostiquée par IRM en raison de la complexité de l'anatomie vertébrale et de la nécessité d'une imagerie détaillée.

L'IRM est également idéale pour les jeunes patients, les femmes enceintes ou ceux qui ont besoin d'une imagerie fréquente, car elle évite l'exposition aux radiations. Dans de tels cas, l'IRM devient non seulement un outil de diagnostic mais aussi une option de surveillance à long terme plus sûre.

Enfin, l'IRM doit être envisagée lorsque d'autres modalités d'imagerie ne parviennent pas à fournir un diagnostic concluant. Si un patient continue de présenter des symptômes de caillot mais a des résultats négatifs à l'échographie ou au scanner, l'IRM peut servir à trancher et mener à un diagnostic précis et à un traitement approprié.

Alors, l'IRM peut-elle voir les caillots sanguins ? La réponse est un oui définitif — et non seulement cela, elle peut souvent voir ce que d'autres examens manquent. La polyvalence de l'IRM, la profondeur de l'imagerie et sa capacité à visualiser des territoires vasculaires complexes en font un outil critique dans l'arsenal diagnostique. Bien qu'elle ne soit pas toujours la première option en raison du coût, du temps ou de la disponibilité, elle brille dans les cas qui nécessitent détails, précision et sécurité.

De la détection des caillots cérébraux et pelviens à l'identification des anomalies vasculaires et des problèmes de flux sanguin, l'IRM joue un rôle croissant dans l'imagerie vasculaire moderne. Pour les radiologues et les cliniciens cherchant à améliorer la précision du diagnostic, l'IRM offre un avantage puissant.

Des plateformes comme PostDICOM renforcent encore cette puissance en offrant des outils basés sur le cloud qui vous permettent de stocker, partager et analyser les examens IRM avec facilité. Que vous collaboriez entre plusieurs sites ou archiviez des cas pour la recherche, PostDICOM garantit que vos données d'imagerie vasculaire sont accessibles, sécurisées et faciles à naviguer.

Prêt à élever votre flux de travail d'imagerie ? Essayez PostDICOM gratuitement dès aujourd'hui et découvrez le niveau supérieur de la gestion d'images médicales.